月亮山上的月亮洞

贵州高原是举世公认的喀斯特王国。

在贵州17.6万平方公里国土面积中,喀斯特岩层分布达十万多平方公里,峰丛、峰林、峡谷、洼地、溶洞等喀斯特地貌比比皆是。其中,有很多叫月亮山、月亮洞的地方。

山上有洞,似明月高悬,人们习惯称之为月亮洞,有月亮洞的山,一般就叫月亮山了。

这里所说的月亮山,是指六盘水市钟山区月照社区双洞村养生谷中的月亮山。照例,这个山上就有一个月亮洞,高挂于山顶附近,远远就能看见。

因扶贫工作需要,我已多次来到这里。每当看到头顶上美丽的月亮洞时,总觉得神秘而高傲,心头暗想:什么时候一定要爬上去看看,地质队员征服的欲望由然而生。

这个月亮洞,从旅游地质学角度看,具有很高的旅游审美价值。

也许正是有这个月亮洞和月亮山的缘故,这里的乡镇才取了一个富有诗意的名称“月照”。

贵州省地矿局2016年从织金县转移到这里,开展同步小康驻村扶贫工作,帮扶这里的十六个贫困村。应驻村工作队要求,贵州省地质学会旅游地学分会根据当地的旅游地质条件,发挥旅游地质技术优势,创新策划了一个创建“月照旅游地学文化村”的产业扶贫项目。这个项目的实施,将为传统的乡村旅游注入科学旅游的元素,对当地养生谷旅游产品具有升级换代的重要意义。

从立项策划、资源调查、创意规划,进入到建设实施阶段,时间与季节便从2017年的春天步入了冬季。

2018年新年之初,登月亮山、访月亮洞的机会终于来了,这个机会在脱贫攻坚进程中获得的。

2018年1月16日,有关月照旅游地学文化村创建推进工作专家座谈会在月照举行,取得圆满成功。各方就项目近期行动计划及3月份实现授牌首游的意见等,达成了一致共识。

这天夜里,也许是受专家座谈会取得的成果所鼓舞,自己兴奋得久久难以入眠,朦胧中似乎就来到月亮洞前,月亮洞却被一片云雾所笼罩,怎么也看不清,着急中便惊醒过来,一看手表,才凌晨五点过;掀开窗帘,外面一片漆黑,却再也睡不着了。

冬天的阳光,似乎也有睡懒觉的习惯,直到早上七点,天才渐渐亮起来。

从窗口望出去,月亮洞赫然高悬于天幕之上,有几分挑衅的意味。联想昨夜的梦境,心中不觉一动:征服月亮洞,就在今天!

晨光熹微,客栈一片寂静。

值夜的门岗睡眼惺忪地打开大门,听说我要去爬月亮洞,他的眼里闪过一丝惊异,指了指上山的方向提醒道:一上一下,起码要一个半小时。

冬天的风,本来就带有西北利亚的寒意,何况是清晨,就平添了几分凛冽。

冒着寒风,我兴冲冲地向山脚走去。来到山下的小河边,只见河面上浮着不少白色泡沫,心中不由投下一道阴影:河流的污染,是养生谷里的一个痛点。

过了小桥,上山的步道展现眼前。没有想到的是,这步道竟是钢架木质建造的,很符合生态环保的要求,抑郁的心情顿然好了许多。

一步步向月亮洞爬去,天色开始明亮起来,山脚下的双洞村有了新一天的生气:环卫工人扫地、垃圾车来回运垃圾;餐馆的卷帘门被卷起,勤劳的老板娘开始准备早餐了。

最引人注目的,还是一栋栋橙色的欧式别墅,整齐地排列在这养生谷中,仿佛是阿尔卑斯山中的某个旅游特色小镇。

从海拔1600米左右的山脚,爬到海拔1700米左右的山腰时,脚下开始有了一种打滑的感觉。仔细一看,原来木质的步梯上,铺满一层白色的晨霜。由于气温低,晨霜已凝结成薄薄的冰膜,脚踏上去,就会产生滑动。我不由小心起来,扶着步道的栏杆,一步步继续往上爬。此刻,已是气喘吁吁,额角开始渗出汗水了。

抬头望望,月亮洞还高高在上。布满霜冻的登山步道盘旋着上升,看不到尽头。

回头看看,整个山坡除了树林与枯草,没有一个人影;白色的步梯上,清晰地留下了一行孤独的脚印。

此时,我不觉犹豫起来,是继续攀登,还是到此为止?

正好栈道旁设置有一张供游客休息的长凳,便坐在上面思忖起来:自己的担心有二:一则身上没带手机,在房间里充电,担心同行的专家组成员有事联系不上我;二则考虑山上的霜冻会更大,登山的安全风险也更大。

再看看山顶上的月亮洞,她恰在一团飘动的云雾中,时隐时现,竟与梦中的情景有几分相似,又似乎有一种嘲弄的意味。于是决定一不做、二不休,继续攀登!不到月亮洞,决不心甘。

地质队员的征服感,战胜了登山的畏难情绪。

我面朝山下,使劲吹了三声响亮的唿哨,向山下的同事发出登山的信号。山下的人能听见吗?这不过是心理上的一种自我安慰罢了。

早上八点整,终于登上了月亮山的顶峰。

月亮洞所在的山,是典型的喀斯特峰丛地貌,山体陡峻、顶为锥峰,连接锥峰之间的山脊线起伏跌宕,狭窄险奇。有恐高症者,可能是不敢攀爬的。

在锥峰之巅的观景亭中举目望去,杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的意境,赫然展现在于眼前:

看东方,一轮红日正喷薄而出,穿云破雾,云海茫茫。阳光投射在养生谷西边的银崖岩上,折射出一片云蒸霞蔚的红光,如梦如幻。整个养生谷,都笼罩在这片祥光之中,即如桃源,又似仙境。

望北边,群山拥簇,烟岚四起。在大盲谷的绝壁之上,陡崖形似一只巨大的老鹰,扇动着硕大的双翅,欲飞欲停,栩栩如生,十分壮观。哦!这就是当地有名的神雕峰,果然名不虚传。

俯瞰山下,养生谷中的水城河由南向北,三岔河则由北向南,有如两条鸳鸯之水,相向而流,汇合在神雕峰下,消失在大盲谷回音岩的山洞之中,成为约1公里的地下伏流,然后又在独山村的出水洞流出地表,与另一条自东北而来的地表河——阿勒河汇合,现成阴阳河并流的奇观。

正当欣赏山顶风光欲罢不能的时候,突然想起一件最重要的事还没做:探访月亮洞!

在观景亭上,是看不到月亮洞的。这也许是当初规划、建造者故意所为,给游客营造一种“众里寻她千百度”,留下一份悬念的猎奇效果。

观景亭旁有一条盘旋下坡的步道,直通月亮洞。从步道上留下的磨损痕迹可以做出判断:欲一睹月亮洞芳容的来访者,何止万千?

不过,今天、此刻,我应该是最幸运的一位游客。因为整个月亮洞、整个月亮山公园,只有一位来访者——那就是我。虽然孤独,却拥有一份独享,更有肆无忌惮的自由与任性。

月亮洞的正面,是数十丈的悬崖峭壁,只可远观,不能近赏。

月亮洞的背面,搭建了一个四、五十平米的木质赏月台。人们可以在赏月台上近距离观赏月亮洞的细节。比如月亮洞的大小、月亮洞的岩石、甚至可以抚摸月亮洞的肌肤... ...

眼前的月亮洞,是一个椭圆形穿洞。洞高三十余米,洞宽二十余米,洞壁的厚度近二十米。从正面看月亮洞,大部份暴露在人们的视线之中,下面一小部份则被植被所遮挡,难以看清全貌。

从赏月台上看出去,透过月亮洞,目光似乎洞穿了古老的岁月,呈现于眼前的,是千峰涌动,云霞奔涌,亿万年沧海桑田的演化,成就了今天的景象,实在是撩人心魄。

我跨出赏月台,够着身子、伸长手臂,美美地将月亮洞抚摸了一把:灰白色的、粗糙而冰凉的石灰岩洞壁,在我掌抚之下,此刻显得如此平淡而无奈,心中的征服欲终于得到了满足!

离开月亮洞,登上月亮山的山顶,又是另一番景象。

月亮洞既是独立的穿洞景观,当她与顶上的山锋及周边的岩壁组合一起,就构成了一座造型优美的拱腰平顶天生桥。这座天生桥,海拔高程近2000米,观光步道就从这天生桥上通过。当你从天生桥上走过时,月亮洞就你被踩在了脚下,此刻的你,仿佛就是在行走于天上的神仙了。

站在月亮洞天生桥上,举目四顾,这里几乎就是整个养生谷的制高点,月照旅游地学文化村的地形地貌就浮现在眼前。

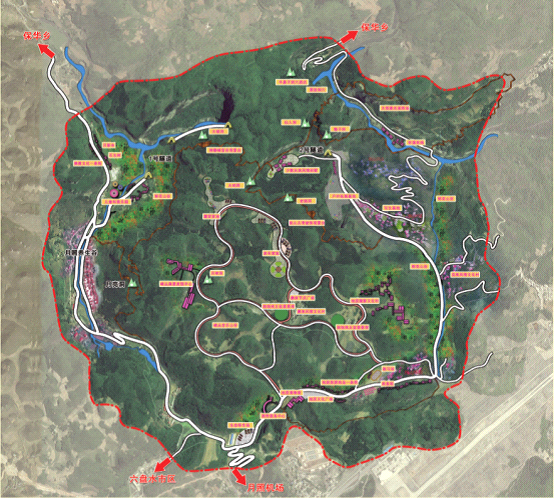

月照旅游地学文化村包括月照社区的两个贫困村:双洞村与独山村,面积约二十平方公里。

月照旅游地学文化村的重要景观资源,集中在双洞村、独山村所在的月照台地峰丛上,其地貌形态有如一只头朝东北,尾在西南的巨大灵龟:台地峰丛是它高高隆起的硕大龟壳,双洞村的养生谷与独山村的环形绝壁构成两条长长的、厚实的裙边。如果从空中看去,这只长寿之龟就更加活灵活现了。

从地质科学角度看,形成月照台地峰丛地貌的物质成份,是距今2.5亿年前的古生代二叠系栖霞、茅口厚层石灰岩地层。形成月照台地峰丛地貌的动力机制有二:一是内力地质作用,即源于独山村河边背斜倾伏端与转折端应力释放造成的张性节理裂隙的高度发育;二是外力地质作用,即源于三岔河、阿勒河、水城河等几条地表河、地下河共同侵蚀、溶蚀及河谷重力垮塌所致。

月照台地峰丛峡谷海拔约1500米,月照台地峰丛锥峰海拔在2000左右,在平面距离不足1000米的范围,形成约五百米的相对落差的地貌,并拥有三层喀斯特溶洞群落,月亮洞是最高一层,出水洞是最低一层,这样的喀斯特壮丽风光,在城市中心区是少有的,足以令人叹为观止。

双洞村主要的旅游地质资源有月亮洞、养生谷、银光岩、石生树、白象石、普贤山、神雕峰、大盲谷、大硝洞等。

独山村主要的旅游地质资源有环状大绝壁、背斜转折端、阴阳河汇流、大石门、古崩塌滑坡体、大峡谷、台地锋丛洼地群等... ...

心中正沸腾着旅游地质文化村创建的思绪与遐想,月亮山上的风则越吹越烈,越吹越冷了。突然一激灵:该下山了,否则,同事们就要四处寻找我了。

俗话说:上山容易,下山难。

一般说来,这话对地质队员并不十分灵,因为地质队员有“爬山猴”的雅号,爬山涉水是家常便饭。然而,今天下月亮山,我才真正体会到了“下山难”的味道。

月亮山公园的步道,全是钢架木质结构,几乎都是悬空的。因而以其说是步道,不如说是栈道更为确切。

在冬天的季节里,整个栈道不接地温,处于一种冷冻状态。台阶上的霜凝很难融化。上山时,人的重心上移,人的稳定性还好把控。下山时,情形就大为不同了。每下一步台阶,人的重心就下移,脚下的摩檫力因霜凝的缘故而几乎为零,人体的稳定性就大大降低了,摔跤几乎不可避免,唯有紧紧抓住栈道旁的护栏,才能保持身体的平衡。

下山的姿势竟是如此不雅:双脚呈丁字步、曲膝、弓腰、手抓护栏,一步一步往下挪,形如八十岁老太下楼梯。

尽管如此小心翼翼,我还是摔了好几跤。

在一段平缓的栈道上,不由大意起来。谁知这平缓之路比梯步更难走,因为它有一定坡度,有霜凝时,胜似滑梯,也许感觉不出来,如果手离护栏,必定摔你几个仰翻叉!

在月亮山上,有几段栈道是没有护栏的,这就苦了我这个冬天里的早行人。摔了几跤后,几乎不敢走路了。这时,野外工作的经验提示了我,便滚到栈道边上,扯了一些枯草野藤拴在鞋子上,以提高鞋底的摩檫系数,增加行走的稳定性。

自己甚至作了最坏的打算:如果野草、枯藤都不防滑,就把围巾撕成布条,绑在鞋上下山去。

野草与枯藤,在这关键时刻还是管用了。我就这样三步两滑地从月亮山上狼狈地“滚”了下来。

看来登月亮山、探月亮洞是要付出代价的,来此旅游更是值得的。

“无限风光在险锋”,毛主席的诗句堪称真理!

下得山来,意犹未尽,忘却下山时的窘境,即兴为登月亮山赋诗一首:

月亮山上月亮洞,海拔高耸六千重;

十里栈道九千梯,一步一景忙眼瞳。

晨霜台阶结薄冰,上坡容易下坡恐;

三溜两滑几跌倒,枯草拴鞋方从容。

大汗淋漓登顶时,无限风光在险峰;

霞光映照银壁岩,晨雾弥漫群峰涌。

月亮洞前细观赏,形如鹅蛋椭圆孔;

长轴高低三十米,短轴二十左右逢。

二叠栖霞喀斯特,峡谷台地雕峰丛;

天生桥上观风景,旅游地学一点通。

(作者单位:局党办)

月照旅游地学文化村规划设计图

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备

52010302001669号

贵公网安备

52010302001669号